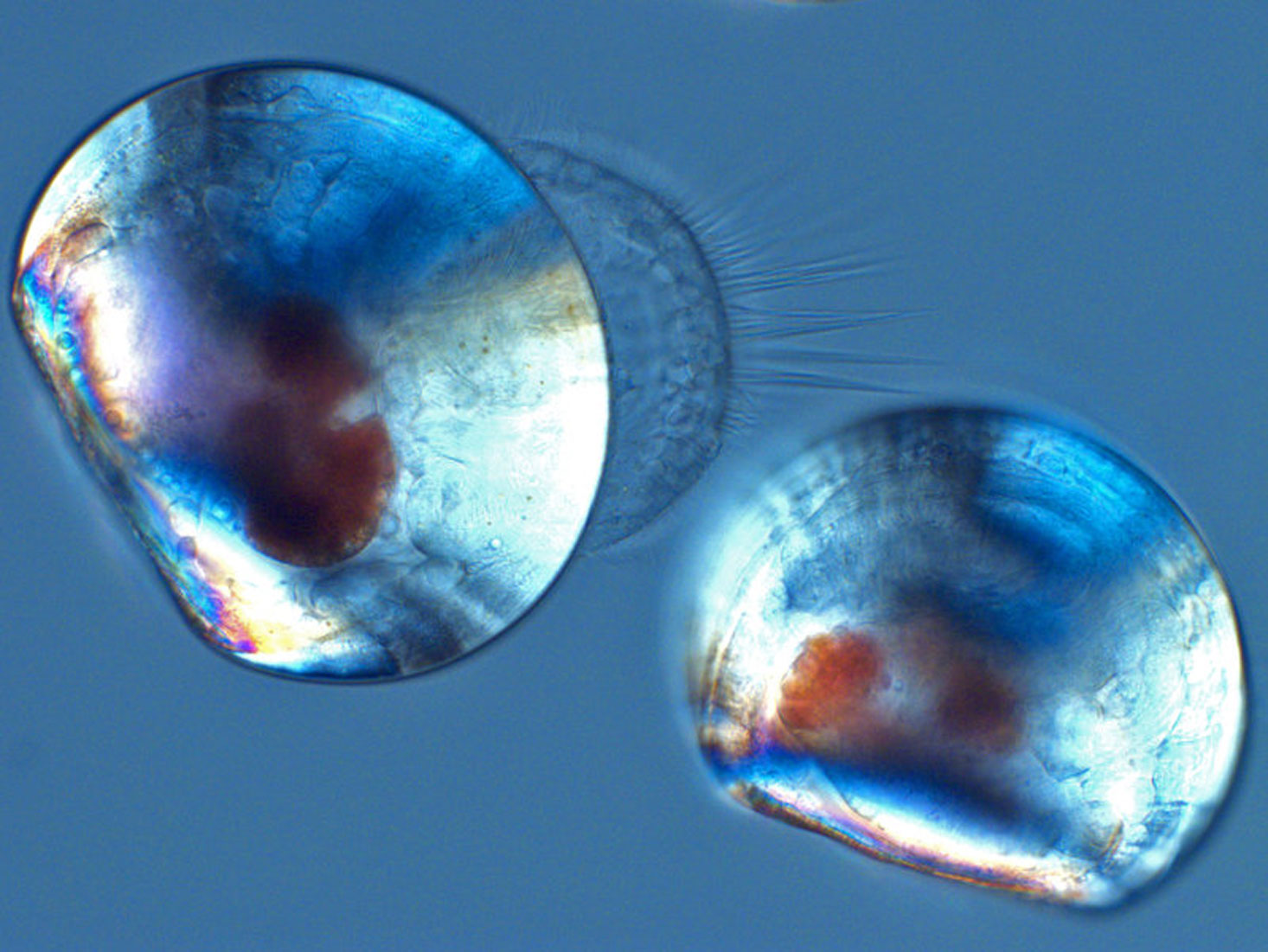

Die Ostsee ist ein einzigartiges Freiland-Labor für Untersuchungen zu Auswirkungen der Ozeanversauerung, einem wichtigen Aspekt des Klimawandels – und offenbar auch ein Trainingsbecken für die Miesmuschel Mytilus edulis. Im Zuge der Evolution hat sich die Population aus der Kieler Förde an starke Schwankungen im Säuregehalt angepasst. In einem Vergleichsexperiment bildeten Mytilus-Larven ihre Kalkschalen im saureren Wasser schneller als ihre Artgenossen aus der Nordsee. Gleichzeitig überlebten auch deutlich mehr Förde-Muscheln. Ein ergänzendes, drei Jahre dauerndes Mehr-Generationen-Experiment mit Muscheln aus der Kieler Förde legt nahe, dass die erfolgreiche Anpassung durch Evolution jedoch nicht innerhalb weniger Generationen erfolgte. Vermutlich lief die Evolution über mehrere Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte oder Jahrtausende ab, urteilen Meeresbiologinnen und Meeresbiologen des GEOMAR Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung Kiel, des Alfred-Wegener-Instituts, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, der Universität Bremen und des Senckenberg am Meer. Die Ergebnisse der beiden Experimente, die im Rahmen des deutschen Forschungsverbunds zur Ozeanversauerung BIOACID stattfanden, sind in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins Science Advances veröffentlicht.

Für das Vergleichsexperiment wurden Miesmuscheln aus der Kieler Förde nach List auf Sylt gebracht und an die Lebensbedingungen in der Nordsee gewöhnt. Ihre Larven wurden gemeinsam mit Larven heimischer Individuen bei heutigen Kohlendioxid-Konzentrationen von 390 Mikroatmosphären und einem Extremwert von 2400 Mikroatmosphären gehalten. Die hohe Konzentration tritt in der Kieler Förde schon jetzt regelmäßig auf, wenn der Wind im Sommer sauerstoffarmes und kohlendioxidreiches Wasser an die Oberfläche transportiert. Sie wird im Zuge des Klimawandels noch häufiger erreicht werden. Beide Larven-Populationen entwickelten ihre erste Muschelschale bei erhöhten Kohlendioxid-Konzentrationen langsamer, wodurch die Schalen zunächst kleiner blieben als unter Normalbedingungen. Larven, die von Muscheln aus der Kieler Förde abstammten, zeigten sich jedoch weitaus robuster und überlebensfähiger. „Die deutlichen Unterschiede zwischen den Kieler und den Sylter Miesmuschel-Larven legen nahe, dass die langfristige, genetische Anpassung eine entscheidende Rolle für ihr Überleben und ihre Fähigkeit zum Aufbau der Schalen gespielt hat", betont Dr. Jörn Thomsen, Post-Doktorand in der Arbeitsgruppe Ökophysiologie am GEOMAR und Erst-Autor der Publikation. „Aus früheren Analysen wissen wir, dass sich die beiden Populationen auch genetisch unterscheiden."

Offen ist jedoch, über welchen Zeitraum die genetische Anpassung stattgefunden hat. „Sie kann in den vergangenen Jahrzehnten stattgefunden haben, als Klimawandel, Überdüngung und andere Faktoren für eine zunehmende Versauerung und steigende Schwankungen im Säuregehalt gesorgt haben", erläutert Co-Autor Dr. Frank Melzner, Ökophysiologe am GEOMAR. „Es kann aber genauso gut sein, dass sich die genetischen Unterschiede, von denen die Förde-Muscheln im Experiment profitierten, schon vor tausenden Jahren herausgebildet haben. Der niedrigere Salzgehalt der Ostsee hat seit jeher den Karbonat-Haushalt auf ähnliche Weise beeinflusst, wie es heute die Versauerung tut." Im Vergleich zur Nordsee haben sich die Ostsee-Muscheln bereits langfristig an niedrigere Konzentrationen von gelöstem Kalziumkarbonat, das sie für den Schalenaufbau nutzen, anpassen müssen.

Ein Mehrgenerationen-Experiment lässt vermuten, dass die Miesmuscheln einerseits über genügend genetische Vielfalt verfügen, um sich prinzipiell an die saureren Lebensbedingungen anzupassen. Anderseits scheint dieser Prozess nicht innerhalb weniger Generationen abgeschlossen zu sein. „Auch in der dritten Larvengeneration beobachteten wir bei der Population aus der Kieler Förde noch die Fähigkeit, die ungünstigeren Lebensbedingungen auf Basis des vorhandenen Erbmaterials zu kompensieren", berichtet Dr. Thomsen. Nur deutlich längere Experimente würden Aufschluss darüber geben, wann sich die Widerstandsfähigkeit in den Genen der Tiere niederschlägt, wie schnell die genetische Anpassung abläuft – und ob sie mit dem Klimawandel Schritt halten kann. „Angesichts unserer Einblicke glauben wir, dass die Forschung sehr vorsichtig mit Hypothesen über die Anpassungsfähigkeit von Organismen sein sollte, die auf kurzen Experimenten mit nur wenigen Generationen beruhen", hebt Dr. Melzner hervor. „Unser Experiment lief nur über drei Generationen, war aber eines der bisher längsten zu dieser Fragestellung. Es führt deutlich vor Augen, dass weitaus mehr Aufwand nötig wäre, um die Chancen einer Anpassung an den Klimawandel abschätzen zu können."

Aktuell untersuchen die Forschenden, welche chemischen Prozesse der Schalenbildung den Miesmuscheln so viel Energie abverlangt und welche Faktoren diese besonders beeinträchtigen. Besseren Aufschluss sollen Untersuchungen an Populationen aus der östlichen Ostsee geben. Dort herrschen aufgrund des im Vergleich zur Kieler Förde noch niedrigeren Salzgehalts bereits heute Bedingungen, die die Schalenbildung und damit die Lebensfähigkeit der Muschellarven stark beeinträchtigen. Dr. Melzner: „Die Ostsee mit ihren verschiedenen Becken gibt uns einen guten Einblick in marine Lebensbedingungen, die in anderen Regionen erst in vielen Jahrzehnten eintreten werden. So können wir aus Beobachtungen vor der eigenen Haustür vieles lernen – aber um sie auf die Zukunft übertragen zu können, sind viele weitere Analysen nötig."

Original-Veröffentlichung:

Thomsen, J., Stapp, L. S., Haynert, K., Schade, H., Danelli, M., Lannig, G., Wegner, K. M., and Melzner, F.: Naturally acidified habitat selects for ocean acidification tolerant mussels. Science Advances,

doi: 10.1126/sciadv.1602411.

Links:

www.awi.de Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung

www.senckenberg.de Senckenberg am Meer

www.uni-bremen.de Universität Bremen

www.bioacid.de BIOACID – Biological Impacts of Ocean Acidification

BIOACID in Kürze:

Unter dem Dach von BIOACID (Biological Impacts of Ocean Acidification) untersuchen zehn Institute, wie marine Lebensgemeinschaften auf Ozeanversauerung reagieren und welche Konsequenzen dies für das Nahrungsnetz, die Stoff- und Energieumsätze im Meer sowie schließlich auch für Wirtschaft und Gesellschaft hat. Eine Liste der Mitglieds-Institutionen, Informationen zum wissenschaftlichen Programm und den BIOACID-Gremien sowie Fakten zur Ozeanversauerung sind auf der Website www.bioacid.de zu finden.

Kontakt:

Maike Nicolai (GEOMAR, Kommunikation & Medien), Tel.: 0431 600-2807

presse@geomar.de

…