Als vielversprechender, da potenziell klimaneutraler Energieträger könnte Wasserstoff dabei künftig eine bedeutende Rolle spielen. In Brennstoffzellen genutzt liefert er Energie für diverse Anwendungen und bringt als Abfallprodukt nur Wasser hervor. Derzeit wird Wasserstoff vor allem aus der Elektrolyse von Wasser gewonnen - und dieses Verfahren erfordert zunächst den Einsatz von Energie, bislang zumeist aus fossilen Quellen. Eine klimaneutrale Wasserstoffwirtschaft dagegen, also die Nutzung von sogenanntem grünen Wasserstoff, erfordert, dass zur Erzeugung des Rohstoffes ausschließlich regenerative Energie genutzt wird.

Eine solche nachhaltige Energiequelle versuchen Forschende zum Beispiel mittels der Photosynthese zu erschließen. Seit jeher versorgt die Photosynthese uns Menschen mit Energie aus Sonnenlicht, entweder in Form von Nahrung oder als fossiler Brennstoff. In beiden Fällen ist die Sonnenenergie zunächst in Kohlenstoffverbindungen wie zum Beispiel Zucker gespeichert. Wenn diese Kohlenstoffverbindungen genutzt werden, entsteht zwangsläufig CO2. Die photosynthetische CO2-Fixierung wird dabei quasi rückgängig gemacht, um die Sonnenenergie aus den Kohlenstoffverbindungen zurückzugewinnen.

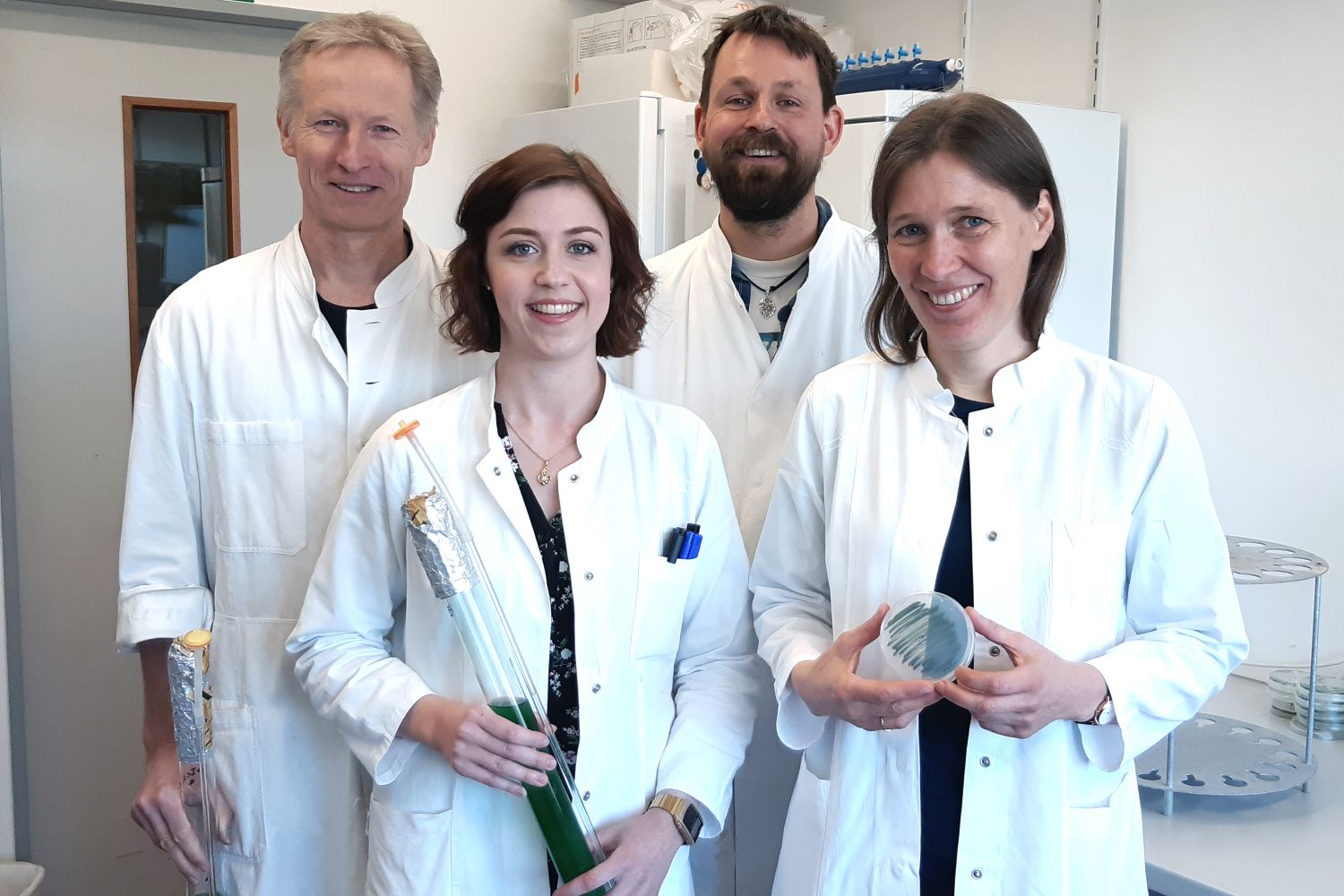

An der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) erforscht die Nachwuchsgruppe ‚Bioenergetik in Photoautotrophen' am Botanischen Institut von Dr. Kirstin Gutekunst, assoziiert an Professor Rüdiger Schulz, wie man bei der Energiegewinnung diesen Kohlenstoffzyklus und die damit einhergehenden CO2-Emissionen vermeiden kann. „Dazu kommt insbesondere die Speicherung von Sonnenenergie direkt in Form von Wasserstoff infrage - dabei entsteht kein CO2 und der Wirkungsgrad ist durch die direkte Umwandlung sehr groß", erklärt Gutekunst ihren Forschungsansatz. Sie untersucht mit ihrem Team dazu ein bestimmtes Cyanobakterium: Über die Photosynthese kann es für wenige Minuten solaren Wasserstoff produzieren, den die Zelle jedoch im Anschluss direkt wieder verbraucht. In einer aktuellen Arbeit beschreiben die Kieler Forschenden, wie sich dieser Mechanismus möglicherweise in Zukunft für biotechnologische Anwendungen nutzen lässt: Sie konnten ein bestimmtes Enzym der lebendigen Cyanobakterien, eine sogenannte Hydrogenase (von ‚hydrogen', Englisch: Wasserstoff) so an die Photosynthese koppeln, dass das Bakterium über lange Zeiträume solaren Wasserstoff produziert und nicht wieder verbraucht. Ihre Ergebnisse veröffentlichten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler heute in der renommierten Wissenschaftszeitschrift Nature Energy.

Cyanobakterien als Wasserstoff-Fabriken

Ebenso wie sämtliche Grünpflanzen sind auch Cyanobakterien in der Lage, Photosynthese zu betreiben. In der Photosynthese wird Sonnenenergie genutzt, um Wasser zu spalten und die Sonnenenergie chemisch zu speichern – vor allem in Form von Zucker. In diesem Prozess durchlaufen Elektronen sogenannte Photosysteme, in denen sie in einer Kaskade von Reaktionen schließlich den universellen Energieträger Adenosintriphosphat (ATP) und sogenannte Reduktionsäquivalente (NADPH) hervorbringen. ATP und NADPH werden anschließend benötigt, um CO2 zu fixieren und Zucker zu produzieren. Die für die Wasserstoffproduktion benötigten Elektronen sind also normalerweise Teil von Stoffwechselprozessen, die den Cyanobakterien gespeicherte Energie in Form von Zucker zur Verfügung stellen. Das Kieler Forschungsteam hat einen Ansatz entwickelt, um diese Elektronen umzuleiten und den Stoffwechsel der lebendigen Organismen primär zur Herstellung von Wasserstoff anzuregen.

„Das von uns untersuchte Cyanobakterium nutzt ein Enzym, die sogenannte Hydrogenase, um den Wasserstoff aus Protonen und Elektronen zu gewinnen", sagt Gutekunst, die auch Mitglied im CAU-Forschungsverbund Kiel Plant Center (KPC) ist. „Die Elektronen stammen dabei aus der Photosynthese. Uns ist es gelungen, die Hydrogenase so an das sogenannte Photosystem I zu fusionieren, dass die Elektronen bevorzugt für die Wasserstoffproduktion genutzt werden, während der normale Stoffwechsel in geringerem Umfang weiterläuft", so Gutekunst weiter. Auf diesem Weg stellt das veränderte Cyanobakterium deutlich mehr solaren Wasserstoff her als in bisherigen Experimenten.

Fähigkeit zur Selbstreparatur

Ähnliche Ansätze zur Wasserstoffproduktion mit Fusionen aus Hydrogenase und Photosystem existierten bereits in vitro, also außerhalb von lebenden Zellen im Reagenzglas oder auf Elektrodenoberflächen in photovoltaischen Zellen. Problematisch ist dabei allerdings, dass diese künstlichen Ansätze in der Regel kurzlebig sind. Die Fusion aus Hydrogenase und Photosystem muss aufwendig immer wieder neu erstellt werden. Der nun vom CAU-Forschungsteam eingeschlagene Weg hat dagegen den großen Vorteil, potenziell unbegrenzt zu funktionieren. „Der Stoffwechsel der lebenden Cyanobakterien repariert und vervielfältigt die Fusion aus Hydrogenase und Photosystem und gibt sie bei der Teilung an neue Zellen weiter, so dass der Prozess im Prinzip dauerhaft ablaufen kann", betont Projektleiterin Gutekunst. „Mit unserem in vivo Ansatz ist es erstmals gelungen, eine solare Wasserstoffproduktion über eine Fusion aus Hydrogenase und Photosystem in der lebenden Zelle zu realisieren", so Gutekunst weiter.

Eine Herausforderung besteht im Moment noch darin, dass die Hydrogenase in Anwesenheit von Sauerstoff deaktiviert wird. Die in den lebendigen Zellen weiterhin ablaufende ‚normale' Photosynthese, bei der im Zuge der Wasserspaltung auch Sauerstoff entsteht, hemmt also die Wasserstoffproduktion. Um den Sauerstoff zu entfernen beziehungsweise dessen Entstehung zu minimieren, werden die Cyanobakterien für die Wasserstoffproduktion momentan teilweise auf die sogenannte anoxygene Photosynthese umgestellt. Sie basiert jedoch nicht auf Wasserspaltung. Zurzeit stammen die Elektronen für die Wasserstoffproduktion daher teilweise aus der Wasserspaltung und teilweise aus anderen Quellen. Langfristiges Ziel des Kieler Forschungsteams ist es aber, ausschließlich Elektronen aus der Wasserspaltung für die Wasserstoffgewinnung zu nutzen.

Konzepte für die Energie der Zukunft

Der neue in vivo Ansatz bietet insgesamt eine vielversprechende neue Perspektive, um die photosynthetische Wasserspaltung zur Produktion von klimaneutralem, grünen Wasserstoff zu etablieren und so die nachhaltige Energiegewinnung voranzubringen. Die weitere Erforschung der Stoffwechselwege von Cyanobakterien in Gutekunsts Gruppe soll mittelfristig insbesondere den Wirkungsgrad der solaren Wasserstoffproduktion weiter steigern. „Die Arbeiten unserer Kollegin sind ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, wie die Grundlagenforschung an Pflanzen und Mikroorganismen zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen beitragen kann", betont KPC-Sprecherin Professorin Eva Stukenbrock. „Damit leisten wir in Kiel einen wichtigen Beitrag dazu, eine nachhaltige Wasserstoffwirtschaft als echte Alternative für eine sichere Energieversorgung der Zukunft zu entwickeln", so Stukenbrock weiter.

Originalarbeit

Jens Appel, Vanessa Hueren, Marko Boehm, Kirstin Gutekunst (2020): Cyanobacterial in vivo solar hydrogen production using a photosystem I- hydrogenase (psaD-hoxYH) fusion complex. Nature Energy Published: 4 May 2020

www.nature.com/articles/s41560-020-0609-6

Links

Bioenergetik in Photoautotrophen, Botanisches Institut, CAU Kiel:

www.biotechnologie.uni-kiel.de/de/forschung/nachwuchsgruppe-bioenergetik-in-photoautotrophen/nachwuchsgruppe-bioenergetik-in-photoautotrophen

Forschungszentrum Kiel Plant Center (KPC), CAU Kiel:

www.plant-center.uni-kiel.de

Kontakt

Dr. Kirstin Gutekunst

Nachwuchsforschungsgruppe Bioenergetik in Photoautotrophen

Botanisches Institut, CAU Kiel

Tel.: 0431 880-4237

kgutekunst@bot.uni-kiel.de

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Presse, Kommunikation und Marketing,

Dr. Boris Pawlowski, Text/Redaktion: Christian Urban

Postanschrift: D-24098 Kiel, Telefon: (0431) 880-2104, Telefax: (0431) 880-1355

E-Mail: presse@uv.uni-kiel.de

Internet: www.uni-kiel.de

Twitter: www.twitter.com/kieluni

Facebook: www.facebook.com/kieluni

Instagram: www.instagram.com/kieluni

…